Sorong, Papua Barat Daya – Kasus penganiayaan terhadap Paulus Malak (61) di Kampung Mega, Distrik Moraid, Kabupaten Tambrauw, kini menimbulkan kegaduhan publik. Peristiwa yang terjadi pada 22 Juli 2025 itu telah dilaporkan ke Polda Papua Barat Daya dengan nomor LP/B/26/XI/2025/SPKT/Polda Papua Barat Daya.

Terlapor adalah warga berinsial AUK dan EUK, dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP lama dan Pasal 262 KUHP baru. Namun, hingga kini pelaku utama, EUK, belum ditahan meski korban mengalami cacat permanen pada tangannya akibat penikaman.

Paulus Malak kini harus hidup dengan keterbatasan, sebelah tangannya tidak lagi bisa digerakkan. Luka fisik itu hanyalah permukaan dari luka yang lebih dalam: luka keadilan. Ketika pelaku jelas-jelas dilaporkan, bukti visum dan saksi sudah ada, namun penegakan hukum berjalan lamban, masyarakat pun kehilangan kepercayaan.

“Aneh saja saya melihat pelaku belum ditangkap. Dua alat bukti sudah cukup untuk menahan pelaku,” tegas Melianus Yable, S.H., pengacara korban beberapa hari lalu. Ia menekankan bahwa penahanan tidak perlu menunggu kehadiran dokter pembuat visum, karena hasil tertulis sudah sah sebagai alat bukti.

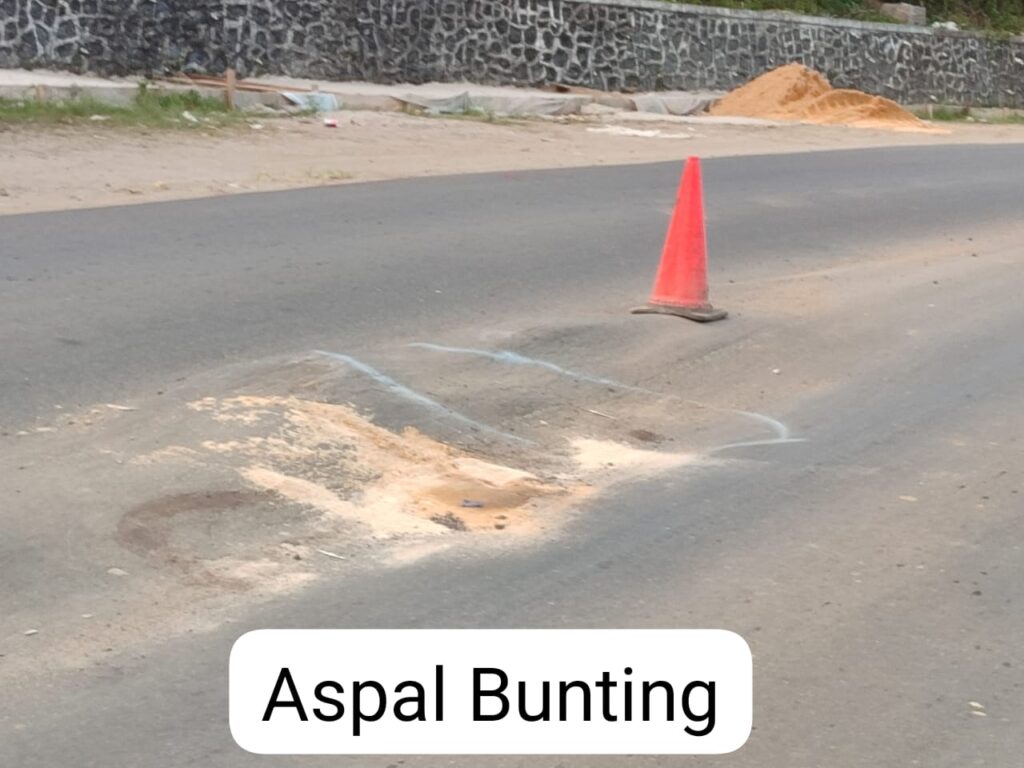

Keterlambatan penangkapan pelaku memicu keresahan. Warga Kampung Mega bahkan sempat memalang jalan sebagai bentuk protes atas ketidakprofesionalan penyidik Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya. Ketidakpuasan ini mencerminkan betapa masyarakat merasa dikhianati oleh aparat yang seharusnya menjadi pelindung hukum. Ketika keadilan tertunda, rasa aman pun ikut terkoyak.

*Laporan Tandingan: Ironi Hukum*

Kejanggalan semakin nyata ketika EUK, terduga pelaku, justru membuat laporan tandingan di Polres Tambrauw. Lebih mengejutkan lagi, penyidik Polres mengirimkan undangan klarifikasi kepada Paulus Malak, korban yang sudah cacat akibat penganiayaan.

Tokoh masyarakat Moraid, Max Yekwam, menyebut hal ini sebagai bentuk intimidasi. “Saya pikir hanya di daerah lain begal bisa melaporkan korban. Ternyata di Papua Barat Daya juga berlaku. Dunia sudah mau kiamat,” ujarnya dengan nada getir, Minggu, 15 Februari 2026.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin pelaku yang sudah jelas melakukan penganiayaan justru diberi ruang untuk membalikkan fakta dengan laporan tandingan? Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka hukum bukan lagi pelindung, melainkan alat manipulasi.

Dari Jakarta Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, melontarkan kecaman keras terhadap praktik hukum yang dianggap mencederai rasa keadilan. “Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah pengkhianatan terhadap hukum. Aparat yang membiarkan pelaku bebas berkeliaran, bahkan memberi ruang untuk laporan tandingan, telah merusak marwah institusi penegak hukum. Mereka bukan hanya gagal melindungi korban, tetapi juga mempermalukan negara di mata rakyatnya,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Selasa, 17 Februari 2026.

Ia menambahkan bahwa modus operandi pembuatan laporan balik demi menekan korban penganiayaan adalah bentuk pelecehan terhadap keadilan. “Jika aparat tidak segera bertindak, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan total. Jangan biarkan hukum menjadi panggung sandiwara di mana pelaku bisa berbalik menekan korban. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap keadilan, dan harus dihentikan,” tegas Wilson Lalengke.

Perspektif Filosofis: Kebenaran yang Dikhianati

Kasus ini juga dapat dilihat dari sudut pandang filsafat. Plato (428–347 SM) dalam _The Republic_ menegaskan bahwa keadilan adalah harmoni, di mana setiap orang menempati peran sesuai dengan kebenaran. Ketika pelaku kejahatan justru diberi ruang untuk menekan korban, harmoni itu runtuh, kebenaran dikhianati, dan masyarakat kehilangan arah.

Immanuel Kant (1724-1804) menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat. Mengintimidasi korban dengan laporan tandingan adalah bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia, menjadikannya sekadar objek permainan hukum. Kant akan menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap imperatif kategoris, yakni pelanggaran atas kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan prinsip universal keadilan.

Sementara John Stuart Mill (1806-1873), dengan gagasan kebebasannya, menegaskan bahwa keadilan adalah syarat utama bagi kebebasan individu. Ketika korban tidak lagi dilindungi, kebebasan masyarakat pun terancam. Hukum yang berpihak pada pelaku adalah bentuk tirani yang membungkam suara kebenaran dan kebebasan korban.

*Seruan untuk Keadilan*

Kasus penganiayaan Paulus Malak bukan hanya soal luka fisik, tetapi soal luka moral dan hukum. Ketika pelaku bebas, korban diintimidasi, dan aparat lamban, maka keadilan sedang sekarat. Wilson Lalengke dengan lantang menyerukan agar aparat segera bertindak tegas, menahan pelaku, dan menghentikan praktik laporan tandingan yang mencederai hukum.

Seperti diingatkan para filsuf, kebenaran dan keadilan adalah fondasi peradaban. Jika fondasi itu runtuh, maka masyarakat akan hidup dalam kegelapan. Tanpa keadilan, hukum hanyalah bayangan kosong yang menakutkan, bukan cahaya yang menuntun umat.

“Kasus ini harus menjadi momentum untuk mengembalikan marwah hukum, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa korban tidak lagi menjadi sasaran intimidasi,” seru Wilson Lalengke menutup pernyataannya.

(TIM/Red)